美術館の目の前の公園の桜が、満開を迎えようとしています。そこで今日は、桜とともに楽しんでいただきたい、草花いっぱいの作品をご紹介します。

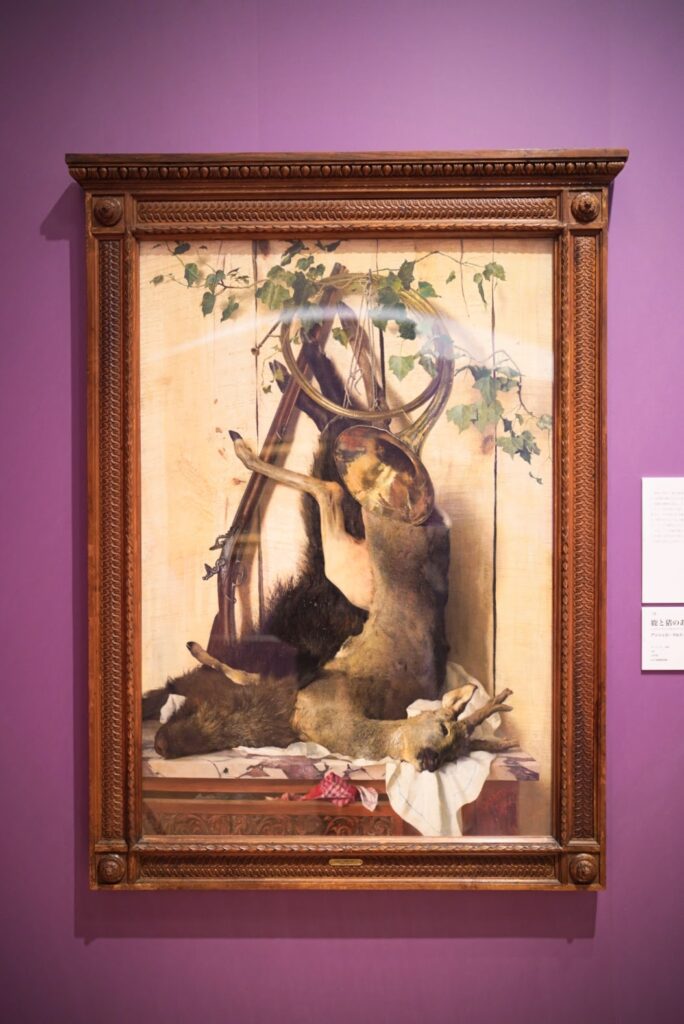

金箔の地に四季の草花が華やかに散りばめられ、展示室のなかでも一際目立つ屏風。土佐光孚(とさ・みつざね)の《花丸文様屏風》です。

遠くから見ても豪華で、空間を一瞬にして華やがせる力に圧倒されますが、近づいて見ると花々や草木の生命感あふれる描写にさらに引き込まれます。

円を描くように草花を構成した「花丸文様」は、日本伝統の文様のひとつで、着物などにもよく用いられます。「文様」としての美しさを追求するために、植物は図案化され、定型的な表現であることがほとんどです。

しかし、この屏風の花丸文様を構成する草花は、実に生き生きとしていて、種類が特定できるくらいリアルに描れています。そこが、この作品の大きな魅力です。「これは桜。こっちは朝顔。菊に、露草も……」「この花はなんだろう?」などと、それぞれの花を目で追っていくうちに、すっかり夢中になってしまうのです。

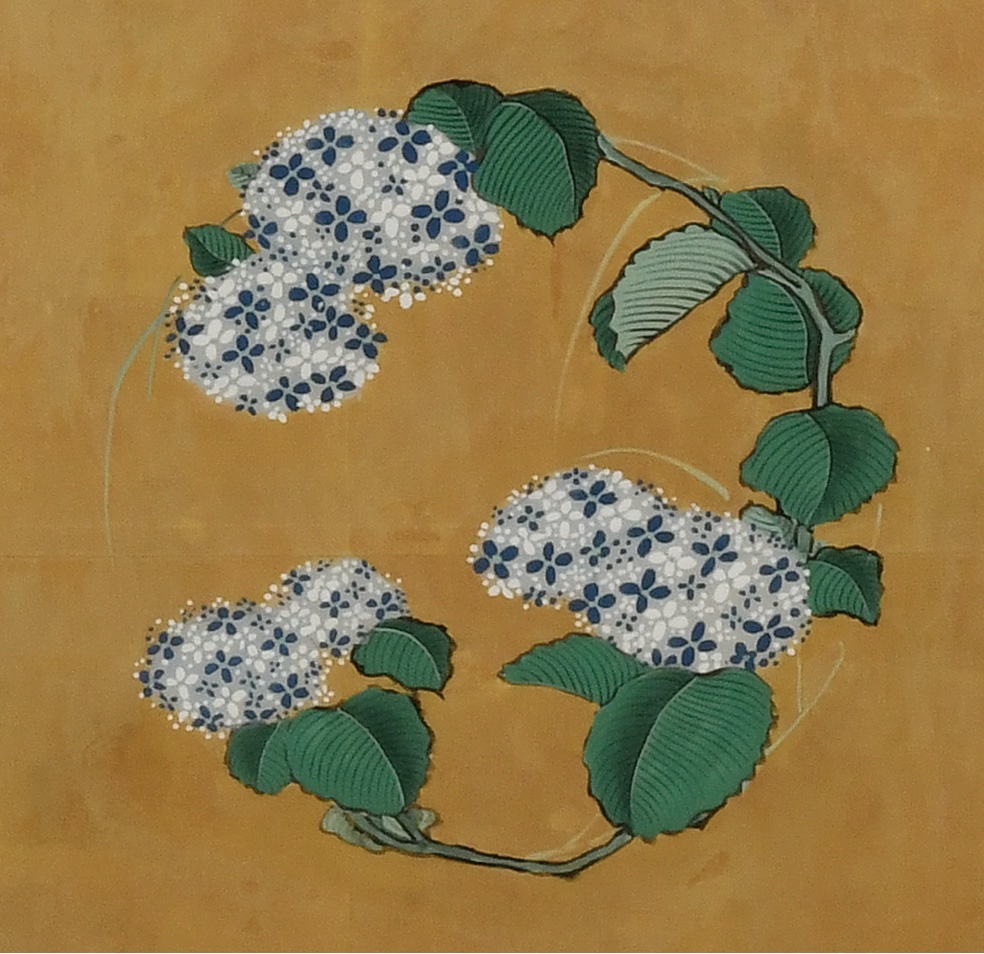

では、いくつかの図柄をご覧いただきましょう。

まずは桜。 白い花びらの先が薄く色づいた花と、赤っぽい葉。ヤマザクラでしょうか?

たくさんの草花のなかでも一際目を引く大輪の牡丹は、ゴージャスの一言。

可憐な都忘れ。花びらの描写がとても繊細です。

紅白の椿。このままアクセサリーにしたいかわいらしさ!モダンです。

水仙。実物の水仙は、しゅっと直線的な葉が印象的ですが、円を形作るために、ぐにゃっと思いきり曲げられています。

真っ赤な葉の葉鶏頭(はげいとう)。エキゾチックな植物というイメージですが、江戸時代初期には日本に渡ってきていたそうです。

紫陽花。かなり図案化して描かれているのに、すぐに紫陽花だと分かります。模様としても素敵ですね。

河骨(こうほね)は、スイレン科に属する浮葉植物。葉の形も特徴をよく捉えています。

この地味さが、色とりどりの草花の中ではかえって目立つ稲。潔くシャープな線がかっこいいです。

なんと猛毒で知られる鳥兜(とりかぶと)の花も!

かなり無理矢理に丸にされているのは、竹。

柘榴。実だけでなく、赤い花も描かれています。

さて、丁寧な描写で造形化の工夫が凝らされた草花は、どれも見応えたっぷりで、思わず見入ってしまいます。さらに、屏風全体を見渡すと、花丸文様の配置が絶妙で、色や形のバランスも見事な、デザイン性の高い構図になっていることに気づきます。つまり、この屏風は、じっくりと見て楽しむ「絵」としても、室内を豊かに彩るインテリアのひとつとしても、実に完成度の高いものなのです。

「ふつうの系譜」のど真ん中、土佐派という日本絵画の正統派の作品。「日本的」なのは当然といえば当然なのですが、西洋美術史を専門とする私にとっては、この「絵としても、部屋の飾りとしても楽しめる作品」というところが、とりわけ「日本的」だと映ります。というのは、ヨーロッパでは「絵画」とインテリアなどの「工芸品」は全くの別物、という考え方が長くあったからです。それぞれ住み分けをするのが当たり前で、絵画としてもインテリアとしても優れている作品などあり得なかったのです。だから例えば、もし19世紀のヨーロッパの人々がこの屏風を見たら、きっと心の底から驚き、衝撃を受け、その斬新さに私たち以上に魅了されるかもしれません。

そんなことを考えると、美術の「ふつう」ってなんだろう?という疑問がふと頭をよぎりますが、実際に作品を目の前にすると、難しいことは後にして、まずはこの美しい世界を楽しもう!という気持ちが、勝ってしまいます。それほど見事な屏風なのです。ぜひとも会場で実物をたっぷりとご堪能いただき、美の世界に浸っていただきたいです。

(府中市美術館学芸員、音)